大腸がんについて; 初期症状からリスク因子を中心に解説

Scroll大腸の役割

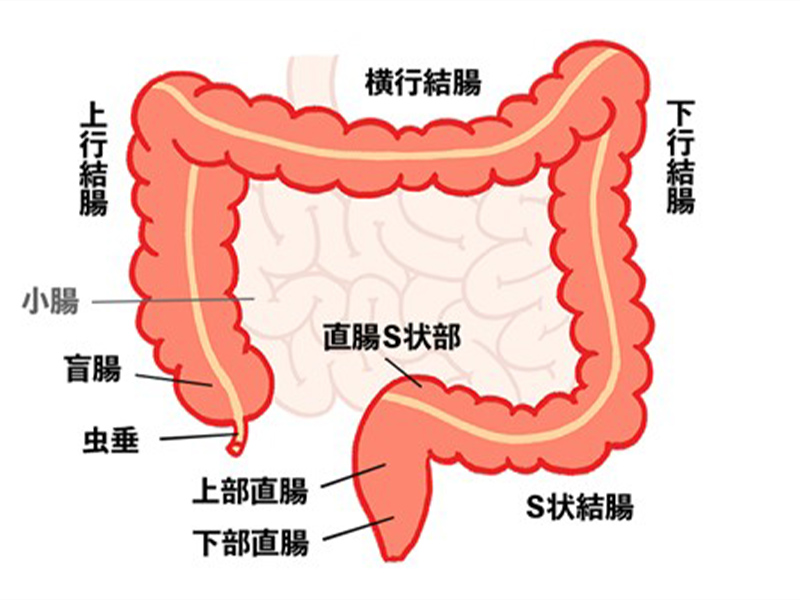

大腸は食物の通り道である消化管の最終の通り道です。肛門から長さは約1.5mで結腸と直腸に分類されます。右の下腹部からお腹を一周し、直腸を経由して肛門から便が排泄されます。大腸の役割は水分の吸収です。便の水分を吸収することで、便を固くし最終的な便が形成されます。この吸収がうまく機能しない場合下痢になります。

大腸がんとは

大腸がんとは大腸(結腸と直腸)に発生する悪性腫瘍です。大腸がんは”大腸癌”と呼ばれる悪性腫瘍であり、大腸の内腔側(上皮組織)から発生します。つまり、基本的に大腸がんが発生すれば、大腸内視鏡で内側から視認することができます。初期の大腸がんは症状を呈することが少なく、定期的な大腸がん検診で発見することが望まれます。

大腸がんの疫学と自然史

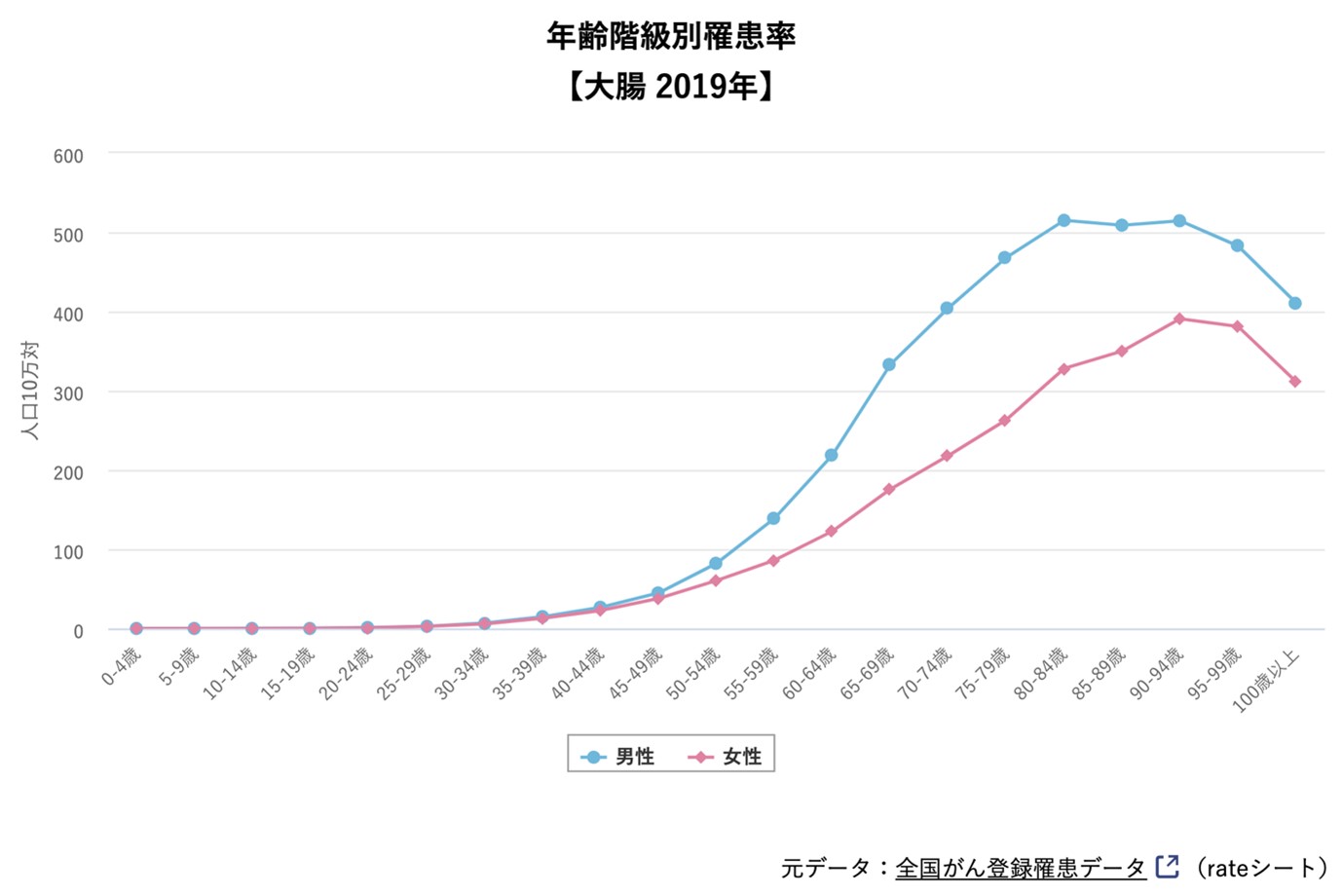

大腸がんと診断される人は年々増えてきています。国立がん研究センターの統計では2019年に大腸がんと診断された患者数は155,625例(男性87,872例、女性67,753例)でした。これはがんの罹患数の順位では第1位、がんの死亡順位では第2位となっています。特に女性の死亡数順位では第1位になっているため、大腸がん検診の充実が急務となっております。

大腸がんと診断される人の年齢分布ですが、高齢になればなるほど診断される人も多くなります。

下記のグラフからは40歳代から徐々に罹患率が増え始め、80歳代にピークが来ます。

大腸がんは肛門に近い直腸とS状結腸にできやすいと言われております。便が長く滞留することで物理的刺激が影響していると言われております。また大腸がんの特徴としては、大腸がんの自然史(発生過程)がある程度解明されていることです。大腸がんは大きく3つの発がん経路があると言われております。

- 1) 大腸ポリープ(腺腫)→大腸がんに進化する経路

- 2) 正常粘膜から突然がん組織が発生する経路(de novoがん)

- 3) 潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患の炎症性粘膜からがん組織が発生する経路

1) 大腸ポリープ(腺腫)→大腸がんに進化する経路

ACS (adenoma-carcinoma sequence) と言われている発がん経路です。これは腺腫という大腸ポリープから大腸がんに進化する経路と言われ、腺腫の組織の一部ががんとして含まれている腺腫内がんの発見から研究が進んだ大腸がんの自然史です。この大腸がんへ進化する腺腫性大腸ポリープはサイズによって大腸がんへの発がん率が変わり、サイズが5mm以下では約2 %、5〜10mmで約 9 %、10〜20mmで約 33 %、20mm以上で約 68%と報告されています。ただし、小さいポリープでも発がんするポリープもあり、基本的に腺腫性ポリープは切除が望まれます。

大腸がん検診が重要な理由もこの発がん経路が大きな理由です。この経路では大腸がんになるまでに大腸ポリープを経由する必要があります。つまり、この大腸ポリープの段階で切除ができたら、将来の大腸がんが防ぐことができます。すべての大腸がんが予防できるものではありませんが、大腸がん検診の充実でこの発がん経路を断つことが重要となります。

2) 正常粘膜から突然がん組織が発生する経路(de novoがん、デノボがん)

デノボとはラテン語で”新たに”、”初めから”という意味です。正常粘膜からいきなりがん組織が出現する発がん経路で出現した大腸がんをde novoがんといいます。この発がん経路での大腸がんは早期での発見が難しく、陥凹を伴うことがあることから内視鏡での切除可能な病変で見つかることは少ないです。ただし腺腫性ポリープからの発がんする大腸がんに比べたら圧倒的に少ないので、稀なタイプの大腸がんです。

3) 潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患の炎症性粘膜からがん組織が発生する経路

潰瘍性大腸炎やクローン病は炎症性腸疾患と言われ、慢性的に大腸やその他消化管に持続的な炎症を引き起こす疾患です。基本的に完治することは難しく、薬物治療や食事療法で寛解(落ち着いている状態)を維持することが治療の目標となっています。慢性持続的に炎症が続いた大腸粘膜はがん組織が出現しやすくなります。そのため、潰瘍性大腸炎の患者さんは定期的に大腸内視鏡を受けることが必要で、大腸粘膜の炎症の活動性と大腸がんの出現を定期的に評価しています。

大腸がんの初期症状5選

粘膜表面のみにがん組織が存在する早期大腸がんは原則症状を呈しません。症状を呈する大腸がんはある程度進行した大腸がんになります。以下が大腸がんの初期症状の5選となります。

- 便通異常

- 直腸の出血(血便)

- 腹部の張り・吐気/嘔吐

- 貧血症状

- 腹痛

便通異常 75%

一番多い症状は排便状況の変化です。特に大腸がんにより便の通過が困難になり、極度の便秘から腸が閉塞する腸閉塞に至ることもあります。進行大腸がんの方の74%に排便習慣の変化があると言われております。専門的な話になりますが、排便異常をきたす大腸がんの部位は左半大腸(下行結腸〜S状結腸)が多いとされています。右半大腸(上行結腸〜横行結腸)は腸管径が大きく、がんによる閉塞などが起こりにくく、また内容物の便の水分量が多いためと言われております。

直腸の出血(血便) 50%

また肛門からの出血(血便)は約半数の大腸がんの患者さんに見られる症状です。急な排便習慣の変化や肛門からの出血は大腸がんを疑うサインであり、強く大腸内視鏡検査を受けることが推奨されます。便潜血検査は肉眼では確認できない微量の出血を同定するための検査であり、大腸がんの出血の症状を微量の段階から見つけることを目的としています。

腹部の張り・吐気/嘔吐

便通異常が急激に進行し、便の通過が難しく大腸が閉塞した場合、腸閉塞の症状を呈します。腸閉塞まで進行する大腸がんは頻度は少ないですが、大腸がんが発見されるきっかけとしては有名な所見です。大腸がんにより狭くなった内腔を便が通るため、便が細長くなることもあります(便の狭小化)。

貧血症状 10%

大腸がんからの出血が原因で、貧血症状を呈するまで出血が持続することがあります。貧血症状がない場合でも、血液検査で偶発的に貧血を認める場合は一度大腸内視鏡、胃内視鏡検査を受けることが必要です。

腹痛 4%

大腸がんの患者さんには腹痛を認めることもあります。大腸がん自体が痛みを引き起こすのではなく、大腸がんが増大し大腸の通りが悪くなることで腹痛を起こします。

大腸がんのリスク因子(要因)

遺伝的要因

一部の大腸がんは遺伝的要因が強く示唆されております。大腸がんの原因となる大腸ポリープが大量にできる家族性大腸腺腫症(Familial adenomatous polyposis; FAP)やさまざまながんを合併するリンチ症候群などがあります。また血縁者に大腸がんの既往がある方もリスクがあると言われております。

炎症性腸疾患の既往

前述しましたが、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患は大腸がんのリスク因子です。慢性的な炎症は大腸粘膜に発がん性の影響を与えるため、潰瘍性大腸炎の治療の目標は大腸の粘膜が完全に炎症が消失していることを病理的に維持することです。そのため潰瘍性大腸炎の患者さんは定期的に大腸内視鏡検査を受けることが必要です。

腹部の放射線治療後

腹部に放射線を照射する治療を受けた方は大腸がんのリスクと言われております。特に小児期に放射線治療を受けた方は、通常のがん検診での受診年齢より早い年齢での大腸がん検診が推奨されます。治療後5年または30歳での大腸内視鏡検査が望ましいです。

年齢

加齢は大腸がんの明らかなリスク因子です。前項の図で示した年齢調整罹患率は年齢が高齢になるにつれ明らかに大腸がんと診断される人が増加しています。現在アメリカでは大腸がん検診の開始年齢は45歳ですが、日本でも地域によっては40歳で大腸がん検診が受けることができます。これは40歳代から大腸がんの罹患のリスクが上昇し始めるためです。

肥満

肥満は大腸がんのリスク因子で、過去の報告では壮年期から中年期での肥満は大腸がんのリスクを約1.2倍に増加させると報告されています。

赤肉または加工肉

いわゆる赤肉(牛肉、豚肉)や加工肉(ソーセージやハムなど)は大腸がんのリスクとの研究結果があります。メカニズムとしては動物性脂肪の消化における二次胆汁酸、ヘム鉄による酸化作用、内因性ニトロソ化合物の腸内における生成、調理の過程で生成される焦げた部分に含まれるヘテロサイクリックアミン(発がん物質)等の作用が指摘されています。ただし、日本人での摂取量からは発がんに影響しない可能性があります、消費が少ない人に比較すると肉類をよく食べる人は約1.37倍の発がんリスクと言われております。基本的には食べ過ぎない方がいいと言われております。

飲酒/喫煙

基本的にアルコールと喫煙は様々ながんとの関連が指摘されており、改めて指摘するまでもないでしょう。

大腸がんの検査

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

大腸がんを調べる検査のメインの検査となります。大腸内視鏡検査の最大の利点は大腸がんの診断と大腸ポリープの切除が同時に可能になり、診断と将来の大腸がん予防が同時に実現できる点です。しかし、自覚症状で大腸の閉塞所見(強い腹痛、排便がない)などがあれば、前処置での合併症の危険性があるためCTでの精査をまず行うことが推奨されます。

CT (Computed Tomography)検査

放射線を使用し全身を断面で撮影し評価する検査です。造影剤を使用することで、より各臓器を詳細に評価することが可能になります。小さいポリープの発見は難しいですが、明らかな進行がんはCTで描出可能であり、大腸内視鏡の前処置が難しい方には評価目的に撮影されます。また全身の評価が可能であり、大腸がんの診断が確定した後の全身評価(転移の有無)でも使用されます。

大腸CT検査

下剤を服用して前処置をした後、肛門から大腸CT専用の炭酸ガスをゆっくり注入し、大腸を膨らませた状態でCTを撮影します。大腸内視鏡検査の実施が難しい方や疼痛が強い方の選択肢として施行します。大腸の内腔を精密に調べることができますが、病理での診断ができないため、病変が疑われる場合は大腸内視鏡検査を受けていただくことになります。

大腸がん検診を受けていますか?

大腸がんは40歳を過ぎるとリスクが増えてきます。特に大腸がんの家族歴のある方や大腸ポリープの切除歴のある方は定期的な大腸内視鏡が望まれます。また便潜血検査が陽性の方は特に大腸内視鏡を受けた方がいいでしょ。あの時大腸内視鏡を受けておけば、と後悔しないためにも積極的に大腸がん検診は受けておくようにしてください。もちろん内視鏡ドックで大腸内視鏡を受けることもいい選択肢だと思います。

参考文献

UpToDate: Colorectal cancer: Epidemiology, risk factors, and protective factors

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)